- 開催日時: 2021年12月18日(土) 14時-16時

- 開催場所: テラプロジェクト Aゾーン

- 参加者: 企業賛正会員:1社(2名)

個人会員:7名 外部参加:3名 WEB参加:3名

事務局 :5名 計:18名 - 話題提供者 : (地独) 大阪府立環境農林水産総合研究所

- 生物多様性センター長 平松 和也 氏

- 話 題:「気候変動でどう変わる? 大阪の生物多様性と私たちの暮らし」

十年前は、身近な研究者でも地球の温暖化や気候変動に否定的な者がいたが、最近は、様々な問題で温暖化や気候変動が原因とされることが当たり前になり時代の移り変わりを感じている。身近な話題として、北海道で醸造用ブドウの栽培適地が広がり、フランスのボルドーでは気温が上昇してブドウの糖度が高くなり酸度とのバランスが崩れた。このため、ボルドーワイン委員会は品質を維持するために新しいブドウ品種を承認した。

温暖化によって、地球規模ではトウモロコシ収量が減少し(栽培適地の減少)、コムギは増加すると言われている(栽培適地の拡大)。このような予測を表面的に受け止めて「温暖化で悪いこともあるが、いいこともあり、影響は相殺される」といった楽観論があるが、温暖化は、植物の生育だけではなく、海面上昇、洪水・豪雨、食料不足、水不足、海洋・陸上生態系損失をもたらす。

科学者は、1970年代から地球の温暖化に注目していた。温暖化と生物多様性が密接に関係していることも明らかとなってきた。1992年には、地球サミットで“双子の条約”と呼ばれる「気候変動枠組条約」と「生物多様性条約」が策定された。ただ、生物多様性条約にはアメリカが参加していない。この後、国内でも、地球温暖化対策と生物多様性保全に関連する法、計画、戦略が整備された。2020年には、首相が「日本は、2050年にカーボンニュートラルになる」と宣言した。2021年には、その中間目標としてこれまで2013年度CO2排出量比で26%減としていた目標を、「日本は2030年度に温室効果ガスの2013年度比46%削減する」とした。同年に、国連環境計画(UNEP)と世界気象機関(WMO)が設立した「気候変動に関する政府間パネル(IPCC)」は、第6次評価報告で、人間活動が温暖化に影響していることに「疑う余地がない」と断定した。

気候変動・温暖化と生物多様性は、“気候変動が原因で生物多様性がその結果”と言う関係ではなく、生物多様性が気候変動を抑制するなど、お互いに影響する“車の両輪”となっている。

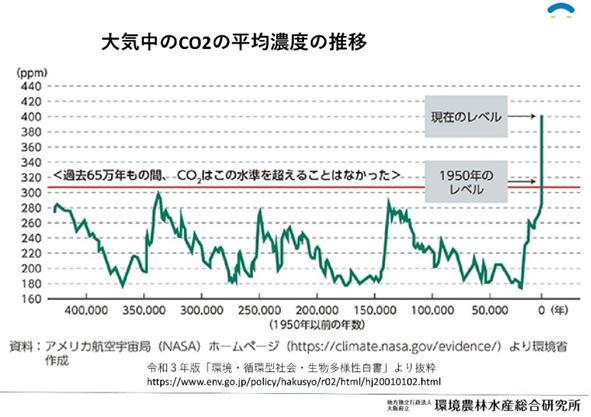

温暖化の原因の一つである大気中の二酸化炭素濃度は、産業革命以降、増加し続け400ppmを超えて、過去65万年間で最も高くなった。これに伴い、世界の平均気温も、1.09℃上昇した。日本の平均気温は100年間で1.26℃高くなり、大阪の平均気温はヒートアイランド現象が影響して2.0℃上昇した。世界では、温暖化が原因とされる異常気象が頻発している。北極海では海氷面積が減少し、シベリアでは最高気温が更新された。一方、北米大陸やオーストラリア、シベリアなどでは、近年大規模な森林火災が発生しており、日本の年間排出量に相当するような二酸化炭素が放出された。国内に目を転じると、サクラの開花時期が前倒しになり、カエデの紅葉が遅れている。年間の猛暑日も増加傾向にある。

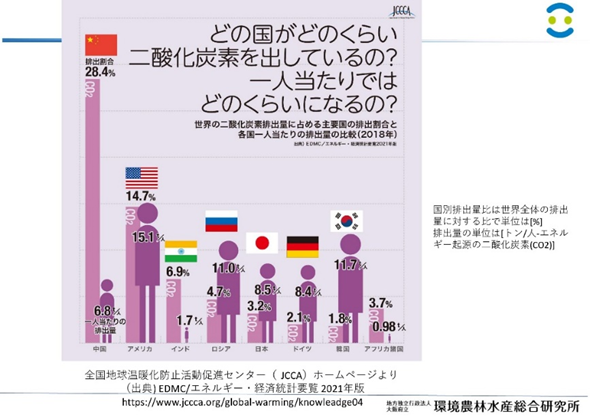

国別の二酸化炭素の年間排出量(2018年)は、中国(96億t:6.8t/人)、アメリカ(49億t:15.1t/人)、インド(23億t:1.7t/人)、ロシア(16億t:11.0t/人)、日本(11億t:8.5t/人)、ドイツ(7億t:8.4t/人)、韓国(6億t:11.7t/人)の順で、中国が世界の総排出量の約30%を占めている。一人当たりの排出量が多いのは、アメリカ、韓国、ロシアである。日本の年間排出量は、コロナ禍も影響して7年連続して減少している。

都道府県別には、工業地帯を抱える北海道、千葉県、愛知県、茨木県、岡山県で人口日よりも排出量が多い。一方、事務所・人口の多い東京都、神奈川県、大阪府も排出量が大きい。

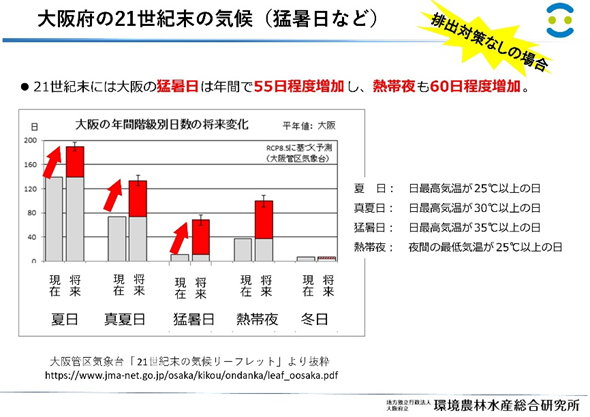

今後、温暖化に対して対策を講じないと、21世紀末には大阪の平均気温は約4℃上昇して、現在の種子島よりも高くなる。その結果、年間の半数が夏日となり、1/3が真夏日となる。熱帯夜が100日を超え、夏は毎晩25℃を下回らない。

既に、大阪の生態系には温暖化の影響と思われる変化が現われ始めている。冷涼で湿潤な気候を好むブナは、大阪では山間部に生育している(和泉葛城山のブナ林は分布南限として国の天然記念物に指定)。しかし、近年、若木の生育が不調である。また、種子調査によれば、和泉葛城山では20年以上ほとんど結実が観察されていない。秋田県から山口県にかけての本州の里山に分布しているギフチョウの幼虫は、ミヤコアオイを食べる。ミヤコアオイは、寒冷な地域で生育し、アリが種子を運んで分布を広げる。温暖化スピードにミヤコアオイの分布域適応が追い付けず、ギフチョウの幼虫が生育できないことが危惧されている。

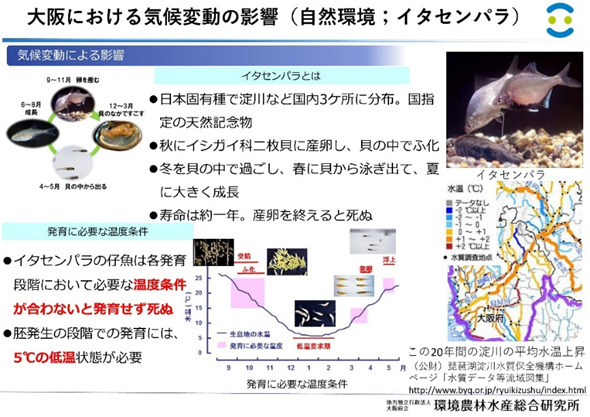

淀川には国の天然記念物に指定されているイタセンパラが生息している。イタセンパラは、淀川の他には、富山県、愛知県の河川にしか生息していない。イタセンパラは、秋にイシガイ科二枚貝に産卵し、貝の中で卵がふ化し冬を貝の中で過ごし、春に貝から泳ぎ出て、夏に大きく成長する。寿命は約一年で、秋に産卵を終えると死ぬ。イタセンパラの卵が貝の中で順調に生育するためには、一定期間5℃の低温状態に晒されることが必要である(低温要求期)。これは、冬の間の一時的な気温上昇で生育が進み、春を待たずに貝から浮出すると、その後の餌料不足等で稚魚が死ぬことを回避するためのメカニズムである。このため、温暖化が進行し淀川の水温が上昇すると、イタセンパラは子孫を残すこと

ができなくなる。

気候変動・温暖化によって大阪府での継続した生存が危ぶまれる生物がいる一方で、増加する生物もある。南方系の昆虫は、近年分布域を北上させている。これまで冬季の低温で越冬できなかったものが通年生存できるようになってきており、また繁殖期も長くなり成虫の発生に適した気温が続くようになっている。その中には、ミナミアオカメムシのような農業被害をもたらす害虫もおり、害虫化していない種でも在来の生態系への影響が懸念されている

温暖化は、大阪の農業や漁業にも影響する。農業では。夏の高温が赤・黒系ブドウの着色不良、水ナスの艶なし果(ボケ茄子)を引き起こしている。また、漁業では、冷水性のアイナメや夏の高水温を嫌うイカナゴなどの漁獲量が減少する一方、タチウオの冬季の漁獲量が増えた。これまで、タチウオは海水温が下がると、大阪湾から太平洋へ移動して越冬・産卵していた。近年は海水温が下がらないので大阪湾に留まり、冬季の水揚げが増加している可能性がある。これは資源量自体が増えないまま漁獲だけが増えたことを意味し、資源の枯渇も懸念される。

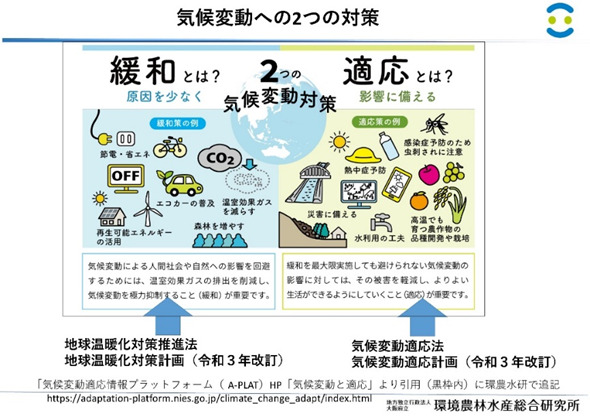

気候変動への対策は、原因(温室効果ガスの排出)を少なくする“緩和”と影響に備える“適応”の二つに分けられる。政府は、緩和策のために、「地球温暖化対策推進法」を制定し、「地球温暖化対策計画」を策定している。この計画は令和3年に、2050年にカーボンニュートラルになるために、その中間目標として2030年度に温室効果ガスの2013年度比46%削減するように改訂された。適応策についても、「気候変動適応法」が制定され、「気候変動適応計画」が立案されている。

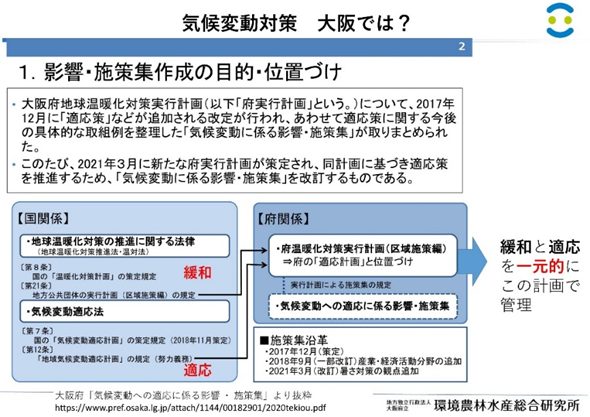

国の動きを受けて大阪府では、緩和と適応を一元的に纏めた「大阪府地球温暖化対策実行計画」を策定した。2030年の二酸化炭素排出量を2013年比の40%に削減することを目標として、府民の意識改革・行動喚起、条例に基づく事業者の二酸化炭素排出届け出、ESG投資の活性化、エネルギー消費ゼロ建築物の普及拡大、再エネ電力利用拡大、蓄電池・水素・燃料電池の開発普及支援、有害排気物無排出車の導入促進、使い捨てプラ削減、3Rの推進、食品ロスの削減、フロンの適正回収・処理などに取り組んでいる。

冒頭で述べたように、生物多様性と気候変動とはお互いに影響する“車の両輪”となっている。地球上の気候と生物多様性の間には複雑な相互作用があり、人間社会にも大きく影響する。気候変動緩和策には、生物多様性に貢献するものもあれば損なうものもある。例えば、バイオ燃料作物の大規模栽培のための開発は既存の在来動植物の生息場所を奪う。また、太陽光発電パネルの設置が山林の土壌の流出を加速させることもある。一方、森林や海洋・干潟などの環境保全を通じて、生物多様性は、人や生態系が気候変動に適応する助けになる。気候、生物多様性と人間社会を一体的なシステムとして扱うことで、 効果的な政策が可能となる。

気候変動対策には、自然を活用した解決策(Nbs:Nature based Solutions)の考え方が重要。気候変動など様々な社会課題に対応するため、自然あるいは改変された生態系を保護、管理、再生し、そのような自然資本を踏まえて解決策を模索していくことが必要。Nbsは、生態系を活かした気候変動適応(EbA)と 生態系を活かした防災・減災(Eco-DRR)を包含する概念である。気候変動対策としてのNbsには、気候変動を1.5℃近くに保つために必要な総純排出削減努力の約3分の1を持続的に提供すること、気候変動対策のみならず多面的な効果(マルチコベネフィット;例、様々な生き物の生息環境の保全、様々な生態系サービスの提供)などを期待できること、状況の変化に柔軟に対応できるレジリエンスを有することなどが期待されている。

EbAの例としては、カーボンニュートラルへの森林・木材分野の貢献が挙げられる。森林はその成長過程でCO2を樹体に蓄積して長期にわたって保持する。また、森林の木を伐採し燃やすと、その熱エネルギーはカーボンニュートラルで化石燃料の消費を抑制できる。しかし、成長が限界に達した樹木はCO2吸収能がゼロである(吸収と排出が釣り合う)と見なされるため、吸収能を期待する場合には、伐採・木材利用(加工品として存在する期間は大気中へのCO2放出とはみなさない)と苗木の植栽・育成という循環サイクルをいかにうまくまわしていくかが重要。行政では木造建築物の推進などの施策を進めていく。

一方、海水中の二酸化炭素にも目が向けられ、海洋生態系に取り込まれた炭素を「ブルーカーボン」と命名された。ただ、海水へのCO2吸収は海水の酸性化を招き、貝やサンゴなどへの影響も懸念されており、海藻などの粘液として難分解性有機物化することや海溝など深海での蓄積などが期待されている。

このようなブルーカーボン利活用のため、藻場の保全活動と企業の二酸化炭素排出取組を組み合わせてクレジットする「ブルーカーボン・オフセット」などの制度が構築され、国交省で試行されている。

コメント